Il 22 gennaio del 1910 giunge al ricovero di San Niccolò una donna di 36 anni, si chiama Annunziata Silvestri ed è una suora. Viene descritta come mingherlina, bassa, gracile e depressa, si viene inoltre […]

Il 22 gennaio del 1910 giunge al ricovero di San Niccolò una donna di 36 anni, si chiama Annunziata Silvestri ed è una suora. Viene descritta come mingherlina, bassa, gracile e depressa, si viene inoltre […]

Questo racconto, a differenza della storia di Bianca, è una vicenda senza speranza, corta, senza particolari riferimenti da trovare e priva di quegli slanci che ci fanno ricredere sulla possibilità di cambiare il corso di un destino. Qui tutto va come, date alcune premesse, la maggioranza penserebbe: è per un certo verso la rappresentazione dell’assoluta normalità. Una donna ormai non più giovane entra, con qualche motivo, in manicomio e anche se fa ripetute richieste di poter uscire di nuovo, non trova nessuno che la ascolta ed alla fine muore in quel luogo, forse senza accorgersi, neppure lei, di aver ormai vissuto il suo tempo e di essere giunta alla fine.

Cosciente di aver raccontato fino ad ora quasi solo storie maschili (su 12 storie, solo due sono di donne), nell’ultima visita all’Archivio ho indirizzato la mia ricerca verso la sezione femminile. L’ho fatto partendo dal registro delle qualifiche professionali censite all’atto del ricovero, che per inciso, è già di per sé una lettura interessante, visto le dizioni a volte fantasiose ed “antiche” che vi si trovano. L’impressione ricavata da quel registro è che chi raccoglieva, al primo impatto con il paziente, la qualifica professionale non facesse alcun filtro su quello che gli veniva detto, per cui magari qualche dizione poteva poi risultare esagerata, sbagliata o menzognera. Tra le varie voci la mia attenzione è stata subito attirata dalla dizione “attrice cinematografica” che si riferiva ad una ricoverata negli anni Venti, forse ancora influenzato dal tentativo di ricercare, in quella enorme discarica di esclusi, i talenti artistici finiti lì per qualche strana ragione.

In una delle numerose visite fatte al quartiere Conolly negli ultimi mesi, la mia attenzione è stata attirata da un graffito presente in una delle celle della parte di sinistra, quella chiamata del Reparto Criminale. Lo si trova, nella seconda cella, sulla soglia di travertino della finestra e consiste nell’incisione di un nome: DARIO VENTURINI, scritto in buona calligrafia e che pare messo lì a futura memoria di una presenza, quasi una sorta di lapideo biglietto di presentazione.

Ho deciso di capire qualcosa di più di questo nome, è così iniziata una piccola ricerca tesa a capire se una cartella con quel nome esisteva davvero e, se sì, che storia raccontava. La cartella esiste e scorrendola mi sono trovato di fronte ad una storia drammatica e piena di angoli oscuri.

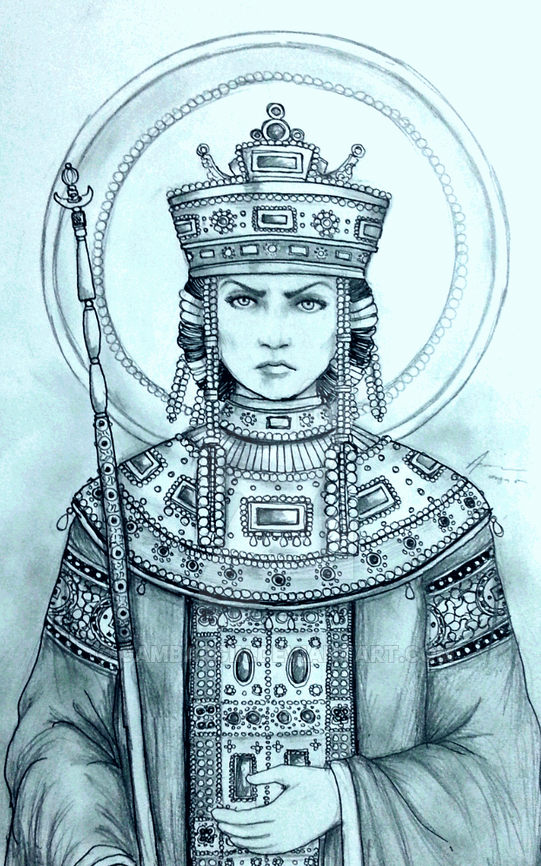

Per raccontare la storia dell’altro pittore che ha conosciuto il San Niccolò ho pensato di partire, un po’ inusualmente, da un suo autoritratto. È una tela che è conservata nella Galleria di Arte Moderna di Palazzo Pitti, è datata 1870, quando l’autore aveva 24 anni.

Come si sa un autoritratto è prima di tutto una sorta di dichiarazione che l’autore fa su sé stesso, ritraendo, sì, i lineamenti e i particolari del volto, ma dando anche sempre una visione psicologica, a volte magari inconsapevole, del proprio carattere. In questo caso la tela ci restituisce un viso dai tratti regolari di un giovane uomo con i baffi spioventi e con una pettinatura, immagino, alla moda di quel tempo. Ma ritrae anche l’indole del soggetto che è caratterizzata da uno sguardo che a me pare profondamente triste. Sembra cioè cogliere immediatamente due caratteristiche che poi segneranno la vicenda esistenziale e clinica del Cannicci e cioè da un lato la sensibilità e l’eleganza e dall’altro il fondo depressivo che probabilmente non lo lascerà mai.